Cécile Dubernet est enseignante-chercheuse à l’Institut catholique de Paris et Fellow de l’Institut Convergence Migration.

Il y a 15 ans, dans « L’impossible victoire des Occidentaux en Afghanistan », Jean-Marie Muller décrivait la contradiction inhérente à l’imposition de la paix par l’occupation violente. Même après la chute de Kaboul et alors que les débats font rage sur les erreurs stratégiques des occupants, cet argument de fond reste inaudible dans les cercles politiques et académiques français.

La violence, un outil de paix ?

La violence, un outil de paix ?

Il y a 15 ans, dans « L’impossible victoire des Occidentaux en Afghanistan », Jean-Marie Muller décrivait la contradiction inhérente à l’imposition de la paix par l’occupation violente. Même après la chute de Kaboul et alors que les débats font rage sur les erreurs stratégiques des occupants, cet argument de fond reste inaudible dans les cercles politiques et académiques français. Il s’avère difficile de questionner l’usage de la violence comme outil de paix. Cet aveuglement s’ancre dans le paradigme qui gouverne notre compréhension de la géopolitique, à savoir que la paix est une utopie sur laquelle on ne saurait s’accorder et que, par conséquent, il convient de ne pas s’y attarder. Il faut reconnaître la prégnance et les logiques de ce paradigme avant d’en montrer les limites et de proposer des alternatives crédibles.

Il y a 15 ans, dans « L’impossible victoire des Occidentaux en Afghanistan », Jean-Marie Muller décrivait la contradiction inhérente à l’imposition de la paix par l’occupation violente. Même après la chute de Kaboul et alors que les débats font rage sur les erreurs stratégiques des occupants, cet argument de fond reste inaudible dans les cercles politiques et académiques français. Il s’avère difficile de questionner l’usage de la violence comme outil de paix. Cet aveuglement s’ancre dans le paradigme qui gouverne notre compréhension de la géopolitique, à savoir que la paix est une utopie sur laquelle on ne saurait s’accorder et que, par conséquent, il convient de ne pas s’y attarder. Il faut reconnaître la prégnance et les logiques de ce paradigme avant d’en montrer les limites et de proposer des alternatives crédibles.

La paix : l’envers creux de la guerre

En science politique, et singulièrement en relations internationales, le terme de paix reste défini comme l’absence de guerre. Cette approche, qui se veut « réaliste » depuis les travaux d’après-guerre de Hans Morgenthau ou de Raymond Aron, présente le monde comme une jungle où la violence demeure un mode d’action indépassable donc légitime. La paix, elle, reste conçue comme un interlude instable entre deux périodes turbulentes (paix négative), la paix positive étant une utopie rejetée à l’horizon et réservée aux doux rêveurs. Diplomates et organisations internationales peuvent, au mieux, gérer prudemment les conflits pour limiter l’usage de la violence.

Cette vision forgée au XXe siècle est ancrée dans la littérature moderne retraçant l’émergence de l’État en Europe, les conquêtes coloniales, le développement industriel et capitaliste, bref une période de transformations phénoménales. Et qui dit changements dit conflits. Depuis Hobbes, Rousseau, Clausewitz ou Tolstoï, on ne présente la paix qu’en binôme « guerre et paix », « paix et conflit », comme si l’un n’allait pas sans l’autre. La guerre est toujours « au nom de la paix » La paix ne peut s’étudier sans se référer immédiatement à la violence. Aux Nations Unies, on parle de « paix et sécurité », mais l’instance suprême qui s’en charge se nomme « Conseil de sécurité ». La fonction du terme paix est rhétorique, déclamative, presque décorative dans le langage diplomatique, militaire et universitaire.

Un travail de paix invisible et peu étudié en France

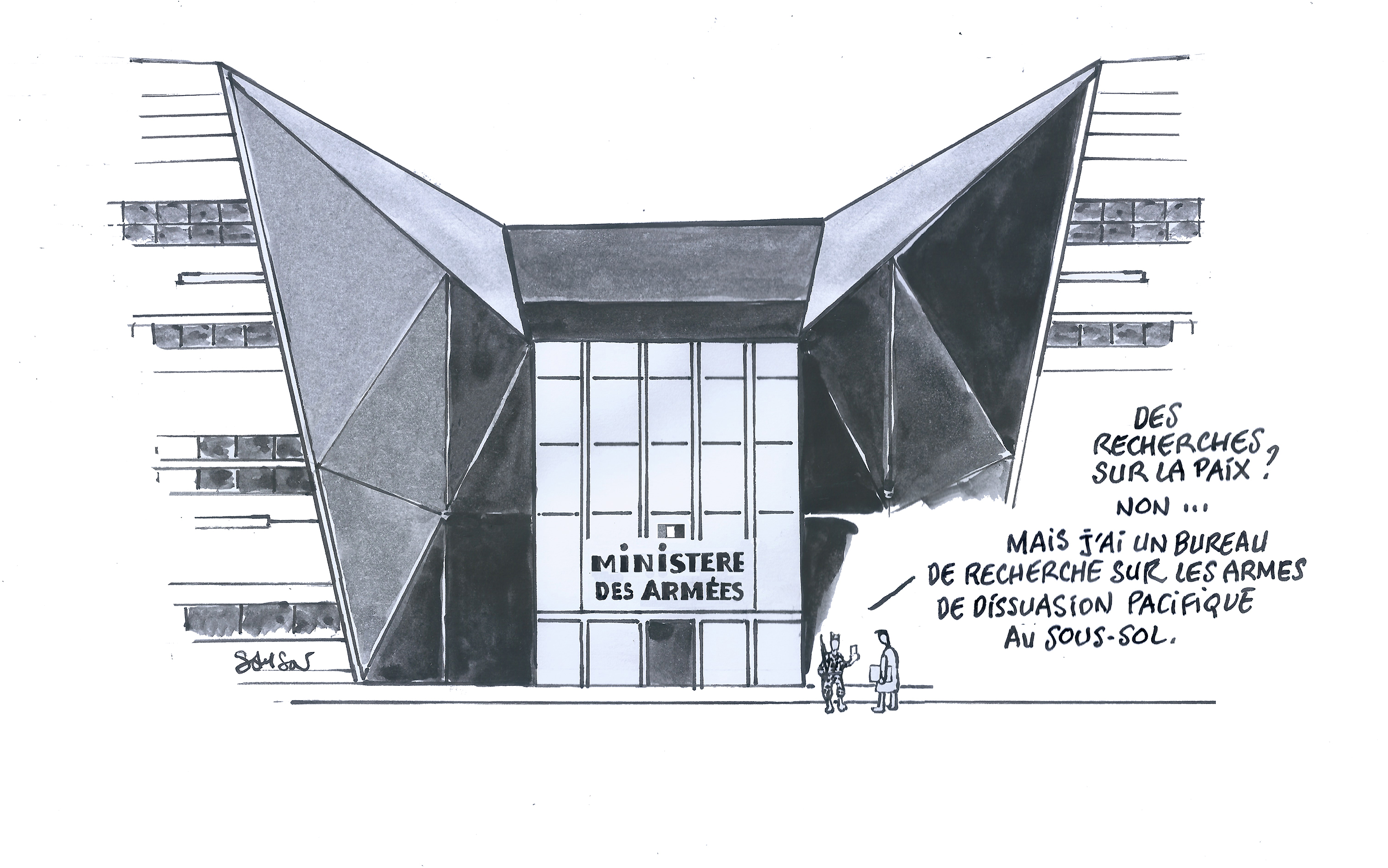

Ce double postulat d’une paix négative instable et d’une paix positive utopique invisibilise le travail de milliers de travailleurs sociaux, médiateurs, défenseurs des droits humains. Il biaise aussi l’évaluation des politiques de sécurité. L’engagement non-militaire n’a guère de place en géopolitique. Il est renvoyé pour étude dans d’autres champs : développement, droit, travail social, environnement, spiritualité. La paix, phénomène transdisciplinaire, est mal desservie par la spécialisation universitaire. En France, pays centralisé et militaire, il n’existe pas encore de centre universitaire d’études de paix.

Peu d’articles scientifiques sont publiés sur les motivations, visions et outils des acteurs de paix, alors que des centaines débattent des fauteurs de troubles : terroristes, gangs, criminels, etc. Les objectifs et les méthodes de mouvements de résistance non-armée, d’interventions civiles dans les conflits, d’observation et de monitorat de cessez-le-feu (comme celui de l’OSCE en Ukraine entre 2014 et 2022) sont peu connus, et trop facilement caricaturés. Leurs succès sont attribués à des circonstances favorables (opposants affaiblis, pression internationale), alors que leurs échecs sont rapidement reliés à leur méthode qui ne serait pas assez robuste face à des opposants déterminés et violents (comme par exemple le régime chinois à Hong-Kong).

Par contraste, de nombreux programmes de recherche bien financés examinent les tactiques et stratégies militaires. Cependant peu d’entre eux questionnent l’efficacité des outils militaires « au service de la paix » : les centaines de milliers de vies sacrifiées en Irak, en Afghanistan, en Libye, au Mali ont-elles permis de vivre en paix Qu’en est-il des projets de reconstruction sous occupation Les milliers de milliards de dollars investis dans ces guerres nous ont-ils libérés de la menace et de la peur Ont-ils protégé les démocraties

Ces questions, lorsqu’elles sont soulevées, se heurtent à un « tir de barrage » défensif : premièrement, en toute mauvaise foi, l’échec ne serait pas un échec (les objectifs de l’opération sont modifiés) deuxièmement, les problèmes seraient d’ordre stratégique (erreurs humaines) ou circonstanciels (cas particulièrement difficiles, conditions qui ont changé, etc.) enfin, en dernier argument : « il n’y avait pas d’alternative et, malgré les risques, il fallait bien tenter quelque chose ». La méconnaissance ou le manque de reconnaissance des outils de paix limitent la recherche sur l’efficience des approches militaires – l’efficacité divisée par les coûts.

Cette asymétrie est criante : si vous utilisez la non-violence, votre succès est a priori attribué aux circonstances et votre échec à votre méthode. Inversement, dans l’évaluation de méthodes violentes, les échecs sont a priori attribués aux circonstances sans que le cœur de la méthode, c’est-à-dire l’usage de la violence militaire, soit questionné. Les succès immédiats d’opérations militaires sont utilisés pour renforcer l’idée que la violence est efficace, voire légitime si l’on se persuade qu’elle a été utilisée en « dernier recours ». C’est l’effet de la Mission accomplished déclarée avec emphase par Georges Bush sur un porte-avion au large de l’Irak en 2003. Cette mission pourtant s’est muée en calamité dès les années suivantes.

L’imaginaire de nos dirigeants et des militaires baigne dans ce paradigme de « la violence nécessaire pour régler les conflits durs de notre monde. » À l’intérieur du paradigme, certaines questions ne se posent même pas. À l’extérieur, pour les acteurs de paix, la charge de la preuve est lourde.

Quelques pistes pour équilibrer la charge de la preuve

Il importe, pour commencer, d’explorer sémantiquement toutes les nuances de paix, surtout celles qui sont de l’ordre de la sérénité. Elles concernent tant l’espace public que les sphères de l’intime, elles supposent l’acceptation de l’héritage du passé, la conscience du présent et l’espérance en l’avenir. De telles paix ne sont pas calmes, mais mouvements, elles impliquent même désordre et conflit, car elles poursuivent la justice dans un monde nécessairement imparfait. Paix et conflit s’opposent moins que paix et stabilité injuste. Au fond, la paix profonde émerge de notre confiance en notre capacité à traverser nos contradictions, tensions et peurs, sans trop de violence. Et cela est une force.

Force, d’ailleurs, est un terme à charge induite positive dont l’usage courant en association, voire en synonymie, avec le mot violence (« les forces armées » « utiliser la force ») est un effet du paradigme. À questionner donc, en lien avec les travaux pionniers de Sharp et Muller qui ont su distinguer l’idée de violence des termes conflit, contrainte, agressivité, confrontation, engagement, lutte, etc.

Reprenons les questions que l’on pose au réel

Documenter. Étudier les mouvements de paix et/ou non-violents qui entendent changer les statu quo, faire émerger ce qui reste sous le radar parce qu’évacué par construction du champ de recherche géopolitique, à savoir les autres dimensions de la sécurité humaine (qualité des liens, solidarité, écologie, etc.). Se pencher en particulier sur le travail préventif qui reste d’autant plus invisible qu’il fonctionne. Quelques bases de données se développent pour documenter les engagements non-violents, les analyser, les mesurer dans le temps long, en saisir les spécificités : on pense à l’étude de Chenoweth et Stephan, mais aussi à la Gnad, ou encore à la base de données sur les interventions civiles de paix.

S’atteler à définir et saisir succès et échecs. Notre obsession de faire cesser rapidement les comportements dérangeants nous oriente vers des approches de surface : résoudre le conflit dans un temps court, séquencé, planifié, linéaire. Les anthropologues nous montrent pourtant que les comportements agressifs sont porteurs de sens, il faut donc les écouter et les accompagner en profondeur. Les conflits sont à transformer sur un long terme dans un processus itératif, hélicoïdal.

Enfin plus largement, questionner le principe de séparation. La spécialisation des disciplines et la séparation comme principe épistémologique (observateur/observé, réel/éthique, activiste/scientifique, etc.) ont leurs limites. Nous admettons aujourd’hui que « tout est lié », mais nous manquons cruellement de capacités de synthèse. Synthèse, non au sens d’un médiocre compromis, mais au sens d’une circulation des arguments au sein de collectifs inclusifs et réflexifs, pour embrasser différentes visions culturelles de la paix et pour faire place aux acteurs du terrain.

Nous sommes une espèce fabulatrice à qui il manque un imaginaire riche de la paix. Nous restons prisonniers de maximes du type « L’homme est un loup pour l’homme » (Hobbes) ou « la fin justifie les moyens » (Machiavel). Pourrions-nous écouter ici le poète nigérian Ben Okry « Nous vivons d’histoires, écrit-il. Nous vivons aussi dedans. (…) Nous vivons des histoires qui soit donnent du sens à nos vies, soit en nient le sens par leur non-sens. Si nous changeons ces histoires, il se pourrait que nous changions nos vies. » (Ben Okry, A way of being free, 1997. Traduit ici par C. Dubernet) •

L’intervention civile de paix (ICP)

L’intervention civile de paix consiste en l’envoi d’équipes mixtes (genre, âge, nationalité) pour protéger des civils dans des zones de conflit. Armés d’outils non-violents (connaissances juridiques, outils d’analyse des crises, CNV, techniques d’observation, d’accompagnement et de médiation), ces intervenants proactifs et tiers circulent sur le territoire, écoutent, gèrent les rumeurs, bref, retissent du lien social et juridique.

Paradoxalement, plus ce travail fonctionne, moins on en parle. Car les médias ignorent les situations sans violence ou sans morts. Les ICP néanmoins mettent en lumière les aspects profonds de tissus de relations humaines faites d’amour, de respect, de peur, de haine, de défiance, ainsi que les logiques d’échanges, de dons, de dettes autour de l’enjeu sécurité. C’est une approche qui travaille la réciprocité et l’inclusion des acteurs problématiques, à l’opposé d’options militaires de contrôle par l’élimination, la destruction, ou l’éloignement de ce qui est désigné menaçant.

L’ICP est un outil de long terme, fragile et circonscrit principalement par méconnaissance. Mais son existence depuis 40 ans permet de questionner l’efficience des interventions militaires et ouvre une petite brèche dans la pensée géopolitique dominante.

Cécile Dubernet dirige le diplôme universitaire « Intervention civile de paix », compétence reconnue comme professionnelle par le ministère du Travail. Cette formation est finançable au titre de la formation professionnelle.

Site du diplôme : https://www.icp.fr/formations/diplomes/diplomes-universitaires/diplome-universitaire-intervention-civile-de-paix

Lien France Compétence : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5246/